慧谷新闻

中创慧谷陈军:建筑存量时代,数据让楼宇运维更高效|爱分析访谈

调研 | 黄勇 赵敏

撰写 | 赵敏

地产行业快速发展的前十几年,楼宇的精细化运维只存在于少数建筑,随着地产的新建增速趋缓,存量建筑运营的市场价值越来越受到重视,如何智能化、规模化、成熟化,成为行业急需解决的问题。

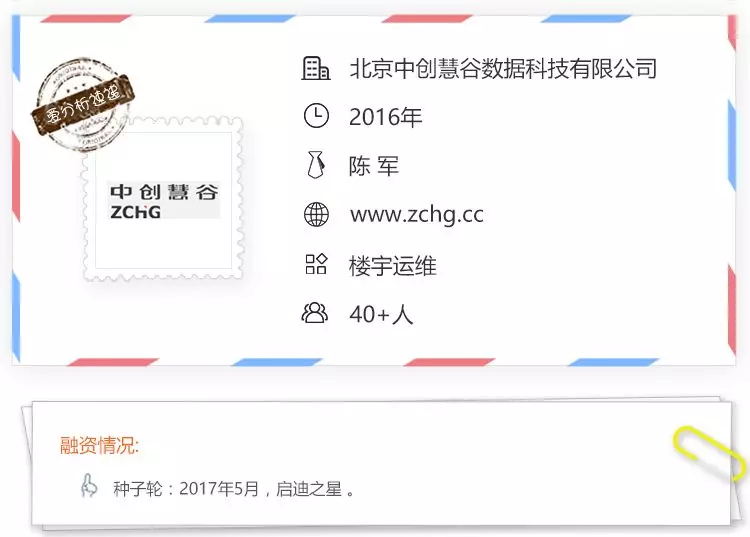

2016年成立的中创慧谷,主要针对商业、医疗、图书馆等各类公共建筑,为楼宇运营方提供智能运维解决方案。成立至今,已经服务超过1000万平方米公共建筑。

从基础设施来看,国内公共建筑已经完成智能化设备部署,技术和材料方面与国外并无差异;但国内建筑承包商并不负责后期运营,负责运营管理的物业团队和业主又缺乏数据管理意识和能力。

所以,现有基础设备和工况数据还未被全部使用,这就为中创慧谷这类公司提供了市场机会。

楼宇内部系统涵盖照明、电梯、停车、排水、安防、通信等,数据源多且数据量大。以10万平米的公共建筑为例,一年大约可产生300G数据量。首先,中创慧谷激活了楼宇各种机电设备的技术潜能,完成“零成本”数据收集工作,并建立了统一的数据平台。

其次,基于大数据平台,中创慧谷打造出一整套运维管理体系和服务模式,包括楼宇设备管理和维护系统,物业运维工单系统,以及楼宇全局能源管理、环境安全分析系统等,提供一站式解决方案。

服务物业、业主、工程服务商及政府四大客群

中创慧谷的运维管理体系可服务四类客户:物业、业主、工程商及政府。

作为楼宇的主要运营方,物业公司主要关注人力成本及管理效率。中创慧谷通过摩派app平台,对物业管理团队赋能,物业公司可实现对设备的实时监控,员工专业培训赋能,工作量统计分析,有助于加快响应速度,提升管理效率,降低人力成本。

业主关注点主要在于资产的保值增值和能源节省。通过对楼宇各个子系统的实时监控和数据分析,可以实现设备健康管理,提升备品配件管理效率,延长设备使用寿命。

工程服务商在为业主提供合同能源管理服务时,更加关注后建筑市场的价值挖掘和持续服务,中创慧谷通过为工程服务商提供基础数据分析,可提升工程服务商的服务能力,形成快速反应机制,为更多的客户提供优质及时的服务。

政府对于大数据的诉求,已经提升到国家策略层面,中创慧谷利用所采集到的建筑大数据,为国家的智慧城市建设提供强有力的底层支撑,面对城市管理需求,建筑作为智慧城市重要组成部分,建筑数据的搜集有助于政府进行综合城市治理、应急智慧等方面。

楼宇运维是个相对传统的行业,团队的行业背景和资源有助于楼宇业务场景的理解和高效的获客。

中创慧谷创始人陈军是住建部专家,拥有25年楼宇运维行业管理经验,曾主导设计万达慧云系统。此外,公司核心团队其他成员分别在智能建筑、工业实时数据库领域、设备采集数据领域及智能营销领域中拥有有多年行业经验。

近期,爱分析对中创慧谷创始人陈军进行访谈,现选取部分内容分享如下。

国内智能楼宇运维处于起步阶段

爱分析:国内外公共建筑智能化的差异主要体现在哪里?

陈军:从楼宇建设的材料和技术上看,中外市场其实没有区别,但体制上有很大的不同。

国外建设方同时也提供后期运维保养服务,而国内一般是建设结束后,交由物业公司管理,由于人才的限制,造成建造、运营、管理之间脱节,建造商无需负责后期运营。所以,国内智能化系统绝大部分没有被用起来。我们其实不是重新建造,而是激活原有的智能系统。

爱分析:国外服务商是否在楼宇运营管理方面更有竞争力?

陈军:过去,国外工程服务商在楼宇运营管理方面比国内企业跑得快,但是随着国内对于大数据、运维、智能化等方面的逐步重视和快速发展,很多企业也有了运营管理服务的意识。因为起步较晚,很多方法还在原始和尝试阶段,但我相信再过2-3年,国内服务商的竞争力一定会增强很多。

爱分析:楼宇智能管理行业的壁垒主要体现在哪里?

陈军:与互联网创业不同,建筑行业是典型的重资源型行业,建筑产业的升级是资源的整合和再分配。

一方面,技术上有很高的壁垒,主要体现在大数据的收集与分析,建筑内部大约有40多个子系统,比如消防产品,大约有30多个品牌,不同类型、不同年代的产品有上百种,做数据采集的话,哪个品牌、哪个型号,怎么采都是问题。

另一方面,行业经验也是壁垒,尤其是从业人员对场景的理解。产品研发除了需要快速、低成本的数据获取能力外,还需要知道数据的含义,评估分析出什么结果,如何搭建算法模型等。

行业知识及经验的沉淀和积累是绝对的高门槛,因此,纯互联网创业者很难进来。一个互联网公司想要进入这个行业,至少需要5年才能搞懂。

爱分析:国内市场竞争格局如何?

陈军:竞争与共赢并存,这个不矛盾。目前市场有很多类似的竞品,在我看来,很多产品只是某个片段的竞品,并不是一个完整的服务体系。

我们的产品可以根据客户不同诉求、不同情况任意组合成各类解决方案。我们有自己研发的标准代码体系,所有的产品都可以与其他产品兼容配合使用,比如说,跟物业移动端相似的产品,可以和我们的智能建筑资产管理系统打通配合使用,最终我们是想要做大数据云平台,给用户提供一整套的解决方案。

合作共赢才是未来,这个行业更应该强调业务合作。我们的数据采集方案,已打造成一个可独立运行的模块,可以为其他公司的工单APP、BIM系统、FM系统提供全方位的数据支撑。

激活原有设备,完成数据采集

爱分析:如何进行数据采集?

陈军:我们数据采集层的大原则,叫激活原有智能化系统的技术潜能。这些系统本身是有数据的,只是建造方不管,而物业方不会用。我们恰恰是把原有的数据激活,进行业务分析,然后指导客户整个业务流程,所以我们是“零成本”采集,只有在原有系统不具备相关数据时,才会建议用户增加传感器等设备。

所以,我们是数据公司,做的是数据变现,数据变现有很多模型算法,这些算法演变成SaaS和PaaS供大家使用。

爱分析:是否会提供硬件产品?

陈军:我们自己不提供硬件,但我一定会跟各种各样的硬件打交道,很多公司的同类产品与设备的接口和兼容做的并不是很好,但是我们研发初期就考虑到了这点,我们的产品几乎可与所有主流厂家的设备进行衔接和兼容。这样可以帮助业主和物业公司激活设备潜能,保留原有设备的功能,避免不必要的浪费。

爱分析:产品数据应用价值会在哪几个层面?

陈军:从应用层来讲,解决了管人和能力标准化的问题;在后台数据层面上,我们会分析这些每天产生的数据,提供更详尽的一些SaaS服务。这是两个不同的维度,一个数据沉淀层的维度,一个是提供SaaS服务内容的维度。

我们自己在努力做模型和算法的同时,还与国内、国际上最高水平的大数据科研机构,开展了技术合作,会把最优质的服务带给客户。

爱分析:数据沉淀层主要搜集哪类数据?

陈军:楼宇里边的所有数据,不仅仅是能源,楼里边有多少物业,多少个保安,保安每天都做了什么事,每天有几个报警或者故障,甚至于每天需要几个灯泡我们都可以知道。

半年服务面积超1000万平方米

爱分析:目标客群有哪些?

陈军:主要有四类:业主、物业、工程服务商和政府。半年时间,我们的服务面积已经超过1000万平米。

爱分析:物业公司的效率如何得到提升?

陈军:物业行业从业人员中,技术型人员居多,流动性较强,新进技术人员对于项目设备系统需要熟悉的过程和时间,各个物业公司对于技术人员的培养也十分头疼,而中创慧谷目前的APP,可以很大程度的帮物业公司解决这个难题。

我们与BOMA、五大行等优质企业合作,将他们近100年的经验,浓缩成算法,碎片成一个个小模块,便于用户自选形成自己的管理体系和流程,把管理经验、管理制度、管理手段、管理技能、工作用时都给植入到APP里面,物业公司可以直接用。

今年我们还会开展咨询、培训、定制管理体制等线下服务,可以量化每个建筑需要多少物业人员,需要配备什么岗位,每个岗位的KPI体制,对建筑的租户提供什么增值服务。

同时,我们的城市合伙人计划中有个雏鹰学校,每年会从应届生中招聘大批专业人才,有针对性进行技能和专业再教育,为用工单位提供专业技术人才储备。

爱分析:工程服务商的需求点在哪里?

陈军:工程商最大的痛点在企业转型,核心业务由原来的增量市场转变为存量市场的价值挖掘,这是一个很痛苦的过程。所以,工程商的核心诉求是对原来建设及服务的项目,提供更加持续的服务。

我们是做线上技术工具,而工程服务商是做落地服务,他们可以借助于我们的技术优势,开展很多增值服去拓展业务,例如节能服务。

爱分析:政府对于楼宇大数据的需求是什么?

陈军:很多,城市综合治理、居民融合、社会应急指挥等,建筑大数据是智慧城市的基层数据结构。我们的楼宇数据只是一个补充,楼宇之外还有交通、医疗等各种各样的数据,都是智慧城市的组成分子之一。

产品标准化,服务周期短

爱分析:产品如何收费?

陈军:核心是将我们的技术为更多的客户去解决问题,换取我们受益,目前主要是线上技术服务(SaaS和PaaS)和线下的人工服务。

爱分析:一般的服务流程是怎样的?

陈军:物业公司的产品已经SaaS化,业主和政府也已经是标准化的方案,已经做成标准化的SaaS和PaaS了,系统部署周期非常快。

针对企业的个性化服务,尤其是大集团,因为我们的产品是模块化的,可以很容易地叠加出了一个业务,二次定制业主的业务流程。关于流程化和定制化的比例,基本都是二八法则。

爱分析:线下服务团队的服务周期需要多长?

陈军:线下服务团队主要是帮客户建立一套管理流程体系,服务周期一般只需要两天。目前服务团队已经涵盖华北地区,明年将会建立华东和华南两大行政区的服务团队。